日ごとに寒さが増す今日この頃。皆さんは、どんな冬の寒さ対策をしていますか?

例えば、厚手のソックス?体の中から温めるしょうが?それとも、たき火⁉…は少々大げさだとしても、この時期の寒さは、体に相当なダメージを与えています。そこで今回は、冷えとり専門医の川嶋先生に、冬を快適に乗り切るための「温活術」について、ホットなお話を伺いました。自分に合った方法で、元気に冬を楽しみましょう。

日ごとに寒さが増す今日この頃。皆さんは、どんな冬の寒さ対策をしていますか?

例えば、厚手のソックス?体の中から温めるしょうが?それとも、たき火⁉…は少々大げさだとしても、この時期の寒さは、体に相当なダメージを与えています。そこで今回は、冷えとり専門医の川嶋先生に、冬を快適に乗り切るための「温活術」について、ホットなお話を伺いました。自分に合った方法で、元気に冬を楽しみましょう。

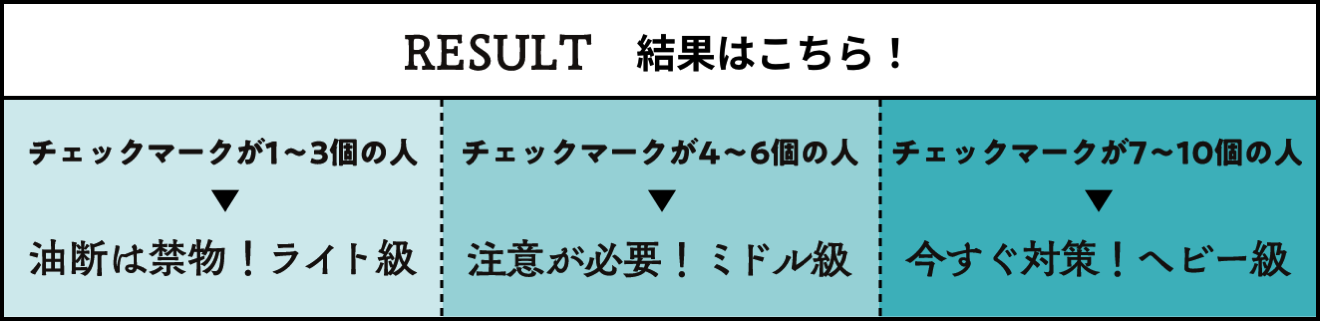

冷え対策の最初の一歩は、自分の「冷え度」を自覚することから。

以下のチェックシートでひとつでも当てはまる項目があったら、体が冷えている可能性があります。自覚がなくても、体は冷えているのかも⁉

寒い場所から暖かい場所に移ったときに、顔がほてりやすい

疲れやすい、肩がこる、腰が痛い…といった体の不調は「冷え」からきている可能性が大。こうした症状は、知らないうちに体が冷えているというSOSであることを認識しましょう。

冷えの大きな原因のひとつが、寒暖差による自律神経の乱れ(寒暖差疲労)。そしてこれを解消し、体を温める方法が「温活」です。生活習慣をちょっと見直してみたり、室内環境を整えたりすることで、温活は今日からすぐに始められます。

寒さを感じると、体が熱をつくり出したり血管を拡張させたりして体温を上げようとします。この体温調整の司令塔が「自律神経」。寒暖差が激しいと、自律神経は目まぐるしく働き続けなければならず、機能が大きく低下。これが「寒暖差疲労」の原因です。

自律神経の働きが悪くなると、疲れやだるさ、めまい、眠気、腰痛、顔のほてり、食欲不振、そして厄介な冷えなど、さまざまな不調が起こりやすくなります。また、寒いと首をすくめたり、肩に力が入ったりするため、首こりや肩こりの原因にもなります。

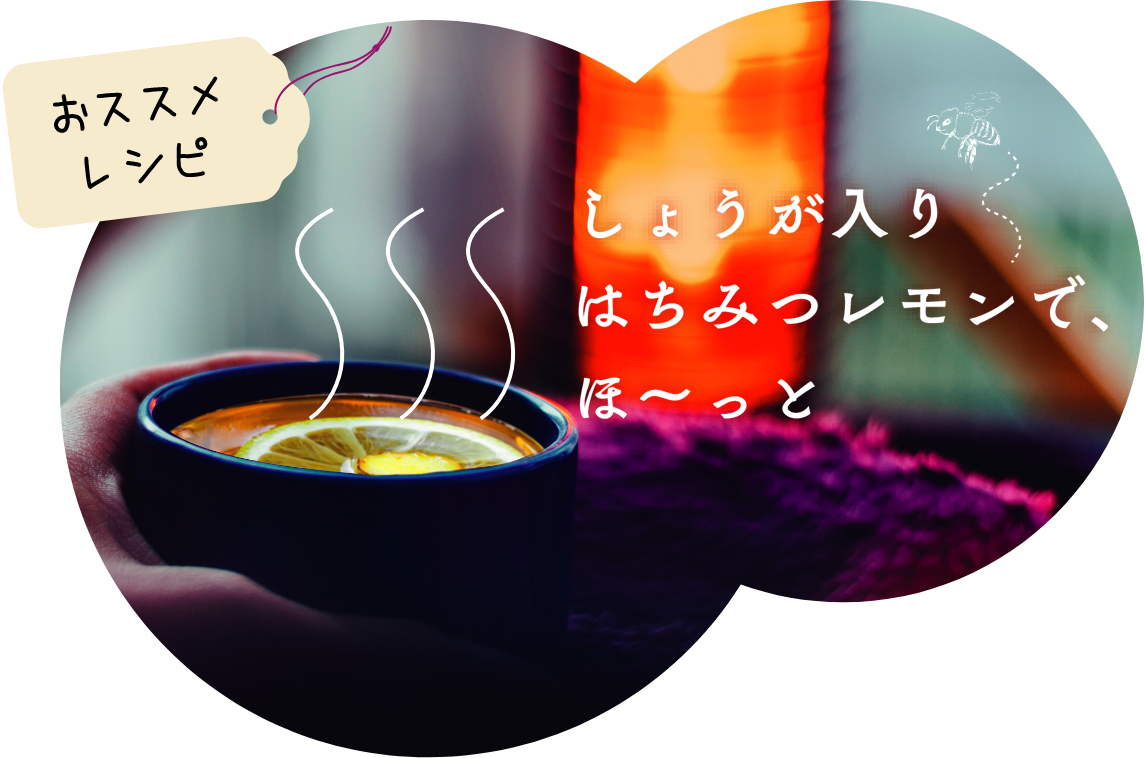

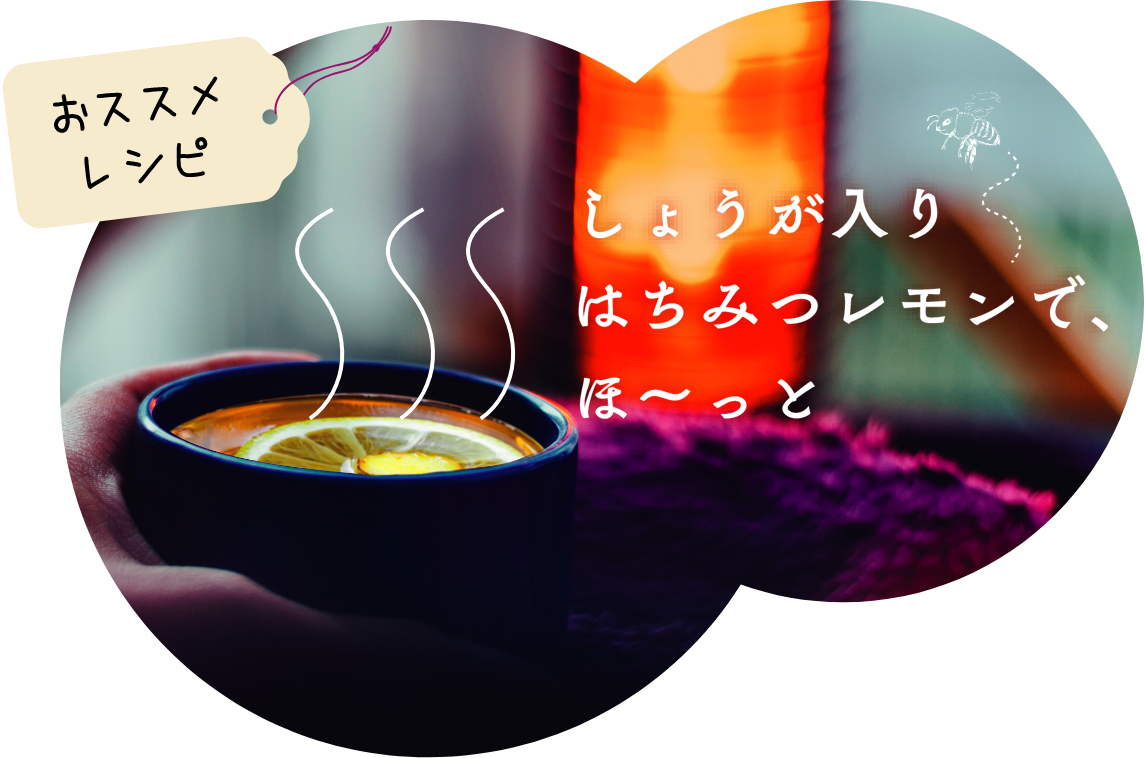

薄切りにしたしょうが(皮つき)とレモン(皮をむく)を保存ビンに入れ、はちみつを加えます。冷蔵庫で1日置いたら、しょうがとレモンをカップに入れ、お湯を注いでできあがり。しょうがの辛味成分によって血のめぐりが改善され、体の芯からポカポカに温まります。

ここまでは「温活」を始める前の準備として、自分自身の「冷え度」チェックや、なぜ寒さで体調不良が起こるのかなど、知っておきたい事柄についてご紹介してきました。後編では、実際の温活術を詳しく解説します。

※本記事は「iikoto」2020年12月号を再編集したものです。掲載情報は発行当時のものになります。

監修 神奈川歯科大学大学院統合医療教育センター

センター長/特任教授

統合医療SDMクリニック 院長

川嶋 朗さん

北海道大学医学部卒業後、東京女子医科大学入局。ハーバード大学医学部マサチューセッツ総合病院、東京女子医科大学附属青山自然医療研究所クリニック所長などを経て現職。漢方をはじめとするさまざまな伝統医療を取り入れ、西洋医学と合わせた「統合医療」で知られる。『冷えとりの専門医が教える病気を防ぐカラダの温め方』(日東書院本社)ほか著書多数。

『iikoto』は、豊かに、健やかに、楽しく暮らすためのヒントが詰まった、一条のライフスタイルマガジンです。無料でプレゼントいたしますので、バックナンバーページからぜひご請求ください。

※本記事は『iikoto』(2020年12月号)の特集をもとに編集しています。

LINEの友だち登録で

新着記事をお知らせ

一条工務店のLINE公式アカウントにご登録いただくと、記事の更新があった際にお知らせを受け取ることができます。

また、LINEでも収納術やお掃除アイデアなど暮らしに役立つ情報を発信中です。

「友だち登録」は右の二次元コードから!

@ichijo_official

@ichijo_official

友だち登録はこちら

@ichijo_official