2022.12.15

健康と住まい

10-9[シックハウス症候群と化学物質]

ホルムアルデヒドやVOCなど

化学物質が原因の

シックハウス症候群はどう予防する?

1990年代以降、新建材などから放散する化学物質が原因といわれる「シックハウス症候群」が問題視されるようになりました。シックハウス症候群とはどんな症状の病気で、その原因となる化学物質にはどんなものがあるのでしょうか。また、どのように対策すればいいのでしょうか。詳しく解説します。

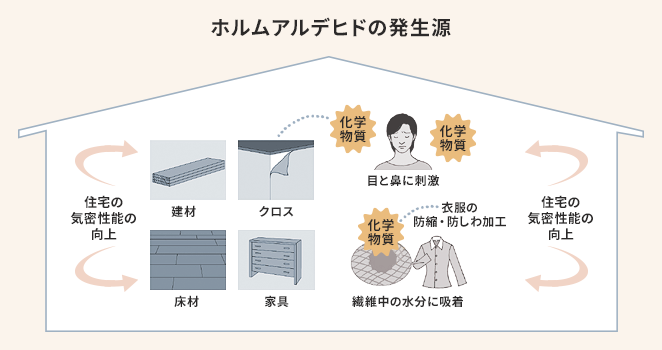

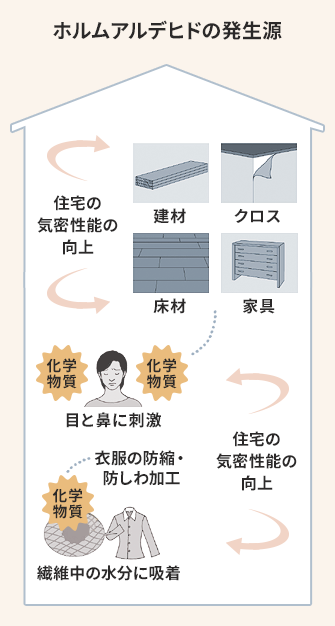

以前の日本の住宅は、風通しのいいつくりをしていました。しかし、省エネルギーを目的とした住宅の高気密・高断熱化が進むなか、建材や日用品から発生する化学物質によって室内の空気が汚染され、人体への影響も指摘されるようになりました。これがシックハウス症候群です。

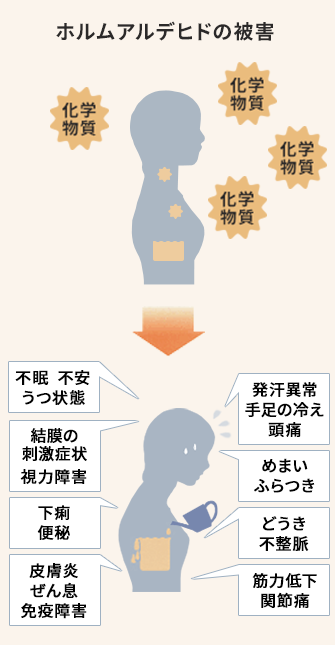

その症状は、目がチカチカする、鼻水が出る、のどが乾燥する、さらには吐き気や頭痛、湿疹など、人によってさまざまです。国内での患者数は100万人を超えるといわれ、なかでも在宅時間の長い主婦や子どもの割合が多くなっています。

シックハウス症候群はいつから?

シックハウス症候群の起こりは、約半世紀前までさかのぼります。1973年のオイルショック後、欧米で原因不明のビル居住者の病気が多発しました。これを「シックビル症候群」として調べたところ、省エネルギー対策のひとつとしてビルの換気を大幅に抑制したのが原因とわかったのです。その後、デンマークの工科大学のメルブ氏とファンガー氏のグループによって「シックビルディング・シンドローム」という言葉が報告されています。

日本では1995年、歯科医師の上原裕之氏が医院付き新居で悩まされていた症状に対してシックハウス症候群と命名したことが始まりです。

シックハウス症候群の原因

となる化学物質

シックハウス症候群の主な原因は、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)などの化学物質です。

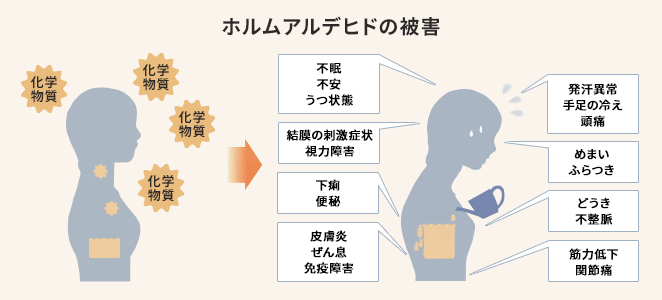

①ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒドは有機化合物のひとつ。毒性が強く、本物質の水溶液はホルマリンで、防菌・防虫剤として使用されています。住宅においては、天井やフローリングなどの合板、壁紙の接着剤の中に含まれ、また、タンスや食器棚といった木製家具にも使われることの多い化学物質です。

②VOC(揮発性有機化合物)

VOC(揮発性有機化合物)とは、常温で液体であり揮発(液体が気体になること)しやすい有機化学物質の総称です。厚生労働省では2002年、トルエンやキシレンなど、13種類のVOCについて室内における濃度指針値を定め、ガイドラインを策定しました。しかし、13物質以外にも人間の健康に影響を及ぼす可能性のあるVOCは多数存在するため、現在では、個々の濃度の合計をTVOC(総揮発性有機化合物)として規制しています。

住宅の高気密化と

換気不足も一因に…?

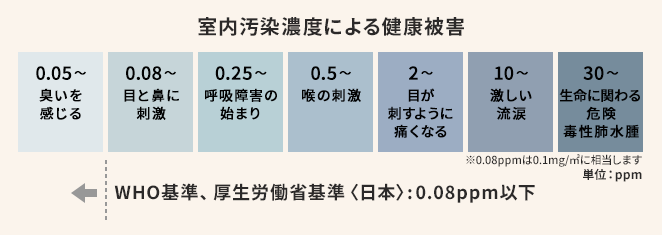

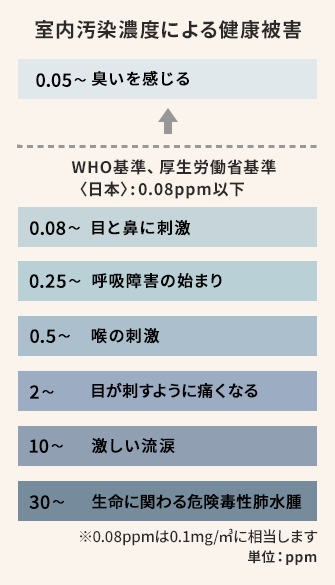

シックハウス症候群は、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)などの有害化学物質が室内に放散し、その汚染された空気にさらされ続けることによって発症するといわれます。

シックハウス症候群がここまで社会問題化した背景には、有害化学物質の規制強化の遅れに加え、近年の住宅の高気密化に対して十分な換気対策が伴わなかったことも、要因のひとつだと指摘されています。密閉された室内で有害化学物質を大量に吸い込んだり、あるいは、微量ながらも長期間にわたって吸引し続けたりすることで、ある日突然発症するのです。

また、一旦発症すると身近にあるすべての化学物質に反応し、日常生活に大きな支障をきたします。そのため、シックハウス症候群のようなアレルギー疾患は、かかる前の予防がとても重要になります。

シックハウス症候群を

予防するために

シックハウス症候群を予防するためには、まず化学物質の発生源をできる限り減らすこと、そして適切な換気を行うことが必要不可欠です。

現在の建築基準法では、シックハウス症候群の原因となる化学物質の室内濃度を下げることを目的に、住宅などの建築物に使用する建材が規制され、さらに換気設備の設置も義務づけられています。

家づくりの際には、住宅会社がJASおよびJIS規格による「F☆☆☆☆」のついた低ホルムアルデヒド部材を使っているかどうかを確認するようにしましょう。また、建材以外の家具や日用品などについては、化学物質の含有量の表示対象になっていないケースも多いので要注意。こうした家具や日用品からも化学物質が放散する可能性が高いため、建築基準法では、建材の規制に加えて、原則すべての建築物に機械式換気設備の設置が義務づけられているのです。

この記事のまとめ

ホルムアルデヒドや

VOC(揮発性有機化合物)などの

化学物質に過敏に反応し発症する

シックハウス症候群

その対策は…

①化学物質の発生源をできる限り減らすこと

②適切な換気を行うこと

LINEの友だち登録で

新着記事をお知らせ

一条工務店のLINE公式アカウントにご登録いただくと、記事の更新があった際にお知らせを受け取ることができます。

また、LINEでも収納術やお掃除アイデアなど暮らしに役立つ情報を発信中です。

「友だち登録」は右の二次元コードから!

@ichijo_official

@ichijo_official

友だち登録はこちら

@ichijo_official