2022.08.23

健康と住まい

10-5[健康的な家づくりのコツ]

健康的な家づくりには、

何に気をつければいい?

寒暖差や乾燥、花粉、アレル物質など、実は家の中には、健康に大きな影響をおよぼす、さまざまなリスクが潜んでいます。ここでは、健康に暮らすための家づくりのポイントについて解説していきます。

日々健康に過ごすためには、バランスのいい食事や適度な運動といった体調管理が欠かせません。また、居住環境を整えることも、実はかなり重要です。たとえば、気密性や断熱性を高め湿度管理を行うなどすると、健康的な家づくりにつながります。

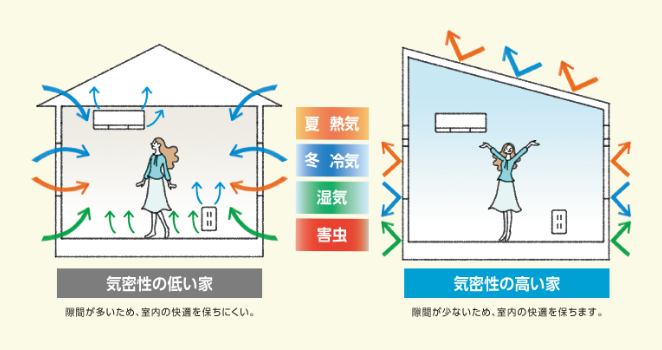

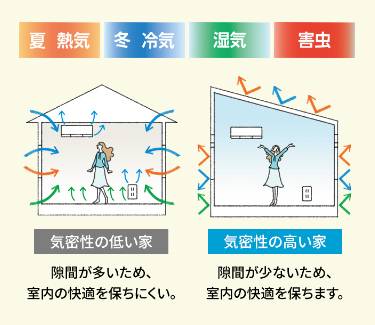

①気密性を高める

健康的な家づくりにおいては、家の隙間を減らすことが重要です。仮に家が隙間だらけだと、どんな弊害があるでしょうか。

まず、屋外の湿気を含んだ空気が隙間を通って室内に侵入してくると、適切な湿度管理を行えなくなります。外気温の影響を大きく受け、温度管理もできません。さらに、花粉や粉塵、害虫などの侵入を許し、外の騒音にも悩まされるかもしれません。

このような“招かれざる侵入者”を防ぐために、家の隙間をできるだけ減らし、気密性を高める必要があるのです。また、家の気密性が高いと、冷暖房の省エネ化=光熱費の節約にもつながります。

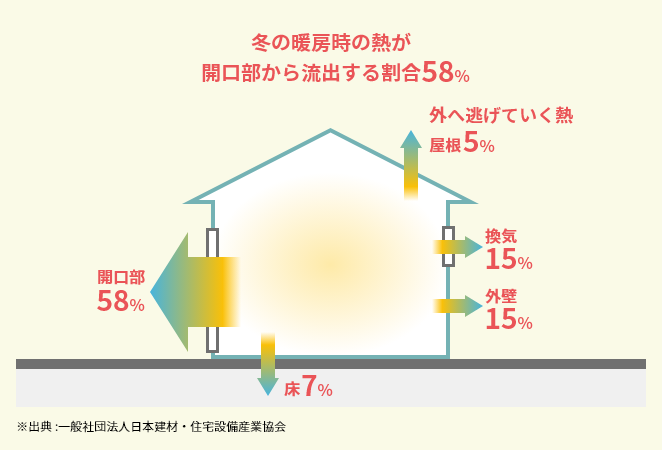

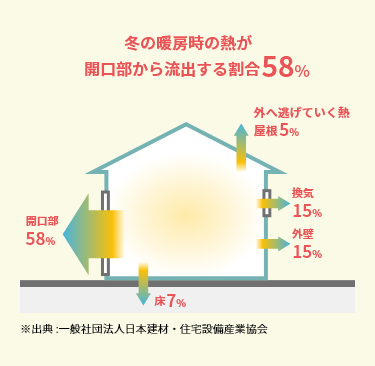

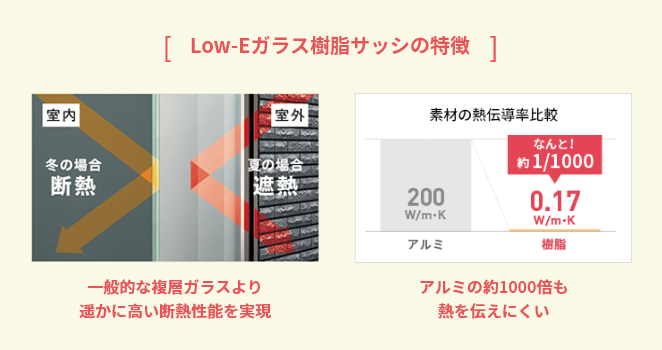

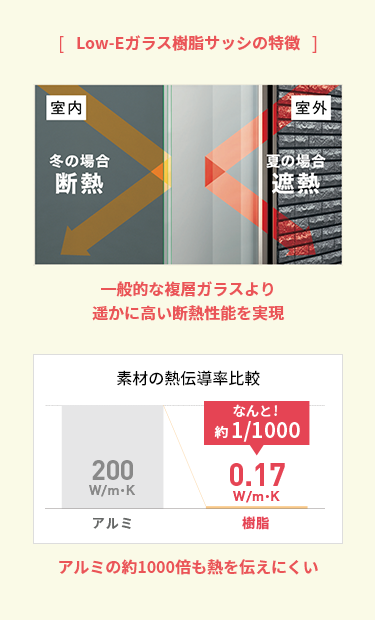

②断熱性を高める

家の断熱性が低いと暖めた空気が外に逃げやすく、特に足元に冷えを感じます。また、暖房している部屋としていない部屋の温度差が大きくなり、ヒートショックなどの健康被害を引き起こす場合もあります。

家の断熱性を大きく左右するのは窓で、ある調査結果では、冬の暖房時の熱の58%が窓から流失する、といわれています。

つまり、窓の断熱性を高めることによって、家の断熱性は大きく向上します。一般に使われるアルミサッシと単板ガラスの組み合わせの窓では、残念ながら不十分。開口部に複層Low-Eガラス付樹脂サッシを採用するのが、高断熱住宅づくりにおける大事なポイントです。

また、断熱材の種類や施工方法もチェックしたほうがいいでしょう。グラスウールやロックウールなどの繊維系の断熱材は、コストも安いため広く使われていますが、複雑に下地材料が絡み合うため、隙間なく施工するのが難しい、というデメリットがあります。施工の段階で隙間ができてしまっては、断熱効果が発揮しきれません。一方、ポリスチレンフォームや硬質ウレタンフォームのような発泡系の断熱材であれば、変形が少ないため、隙間なく施工することが可能です。

健康的な家づくりのためには、冬場の暖房効率を高めて快適な室温をキープし、部屋ごとの温度差を小さくすることがポイント。そのために、窓の断熱性や断熱材の種類や施工方法について、しっかり確認するようにしましょう。

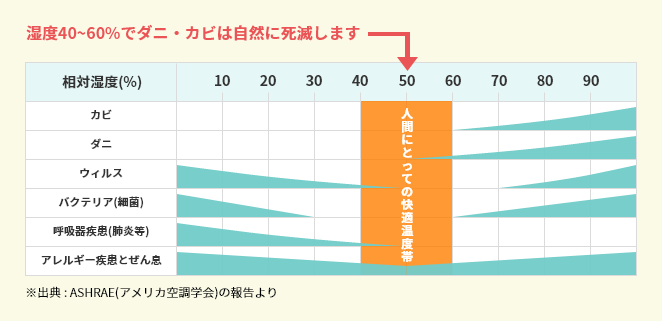

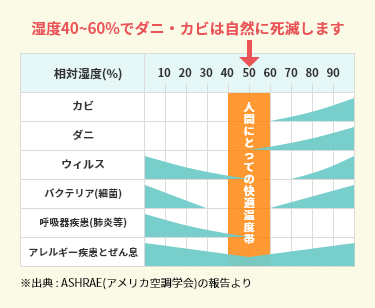

③湿度管理を行う

湿度は高すぎるとダニ・カビが繁殖し、逆に低すぎるとウイルスやバクテリアが繁殖するため、おおむね40〜60%に管理することが望ましいとされています。そのため、季節にあわせた湿度管理を行う必要があります。

まず、梅雨や夏の時期には湿度がかなり高くなるので、湿度を下げる「除湿」の対策をしなければなりません。手軽な方法としては、室内の風通しをよくすることや、除湿剤・除湿器を使うことが挙げられます。

また、冬はもともと空気が乾燥しがちなうえに、エアコンの使用で湿度がさらに下がってしまうため、湿度を上げる「加湿」の対策をしなければなりません。手軽な方法として、洗濯物を部屋干ししたり、加湿器を使ったりするのは有効でしょう。

一般的に家の気密性が高いと湿気はこもりやすくなりますが、次の項目で紹介する計画換気によって、その問題は解消できます。むしろ、気密性が高いと計画換気の効率がアップするため、計画換気システムを搭載した高気密の家は、すき間の多い家に比べて空気の入れ替えがしやすく、湿気が抑えられます。

④計画換気を行う

たとえば化学物質による空気汚染が原因となるシックハウス症候群への対策など、健康的な家づくりにおいて計画換気はとても重要です。計画換気とは、外気の出入り口を明確にしたうえで、常に新鮮な空気を取り入れ、汚れた空気を排出し続けるシステムのこと。建築基準法でも計画換気は義務づけられていて、1時間あたり0.5回の換気能力を持つ機械式換気を設置しなければなりません。

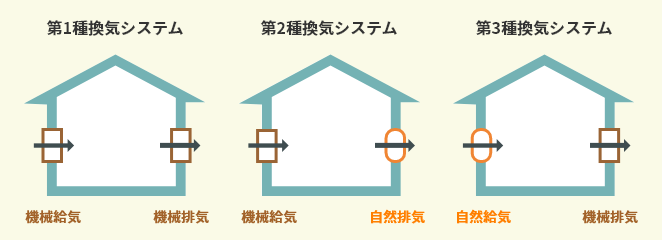

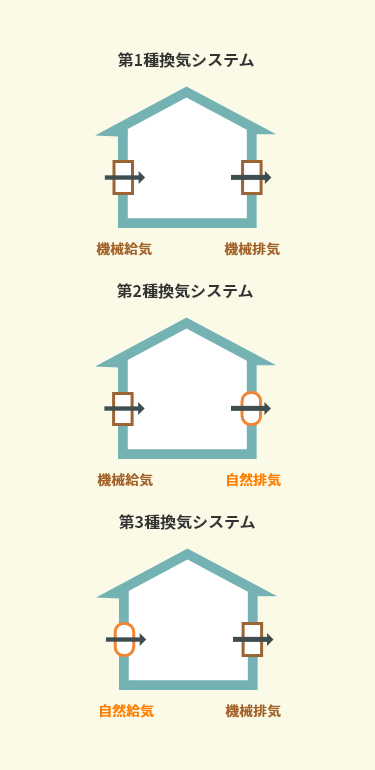

この機械式換気には、第1種換気・第2種換気・第3種換気の3種類があります。

従来、一般的だったのは自然給気を行う第3種換気ですが、隙間の多い家では給気口から給気されず、安定した換気経路を確保できないという欠点があり、最近では給排気ともに強制的に行う第1種換気が主流になりつつあります。当然、いずれの換気システムでも気密性が十分確保されていることが第一条件。家に隙間が多いと、そこから給気してしまい、室内の隅々まで空気の入れ替えを行うことができないからです。

⑤自然素材を使う

木の住まいは自然の調湿作用のおかげで結露しにくいため、カビやダニの発生を大幅に抑えます。また、ホルムアルデヒドなどが原因となるシックハウス症候群が以前から問題視されていますが、家づくりにおいては、そういった有害化学物質を含まない建材を選ぶようにしましょう。

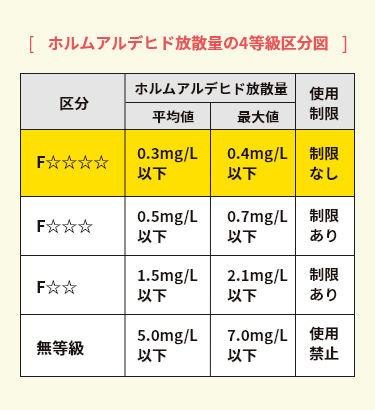

現在、JASおよびJIS規格では、室内の空気に悪影響を与える有害化学物質の使用を抑制するため、ホルムアルデヒドの空気中への放散量に関する等級をそれぞれ4種類に表示区分しています。建材や壁紙、断熱材や接着剤、塗料などは、その中でもホルムアルデヒド放散量の最も少ないと認められる「F☆☆☆☆(エフ・フォースター)」表示の製品を使うことが重要です。

この記事のまとめ

①

気密性を高める…

家の中の隙間を減らす

②

断熱性を高める…

特に窓の断熱性能をアップする

③

湿度管理を行う…

季節ごとに除湿・加湿の対策を

④

計画換気を行う…

給排気ともに強制的に行う

第1種換気が主流

⑤

自然素材を使う…

有害化学物質を含まない建材を選ぶ

LINEの友だち登録で

新着記事をお知らせ

一条工務店のLINE公式アカウントにご登録いただくと、記事の更新があった際にお知らせを受け取ることができます。

また、LINEでも収納術やお掃除アイデアなど暮らしに役立つ情報を発信中です。

「友だち登録」は右の二次元コードから!

@ichijo_official

@ichijo_official

友だち登録はこちら

@ichijo_official